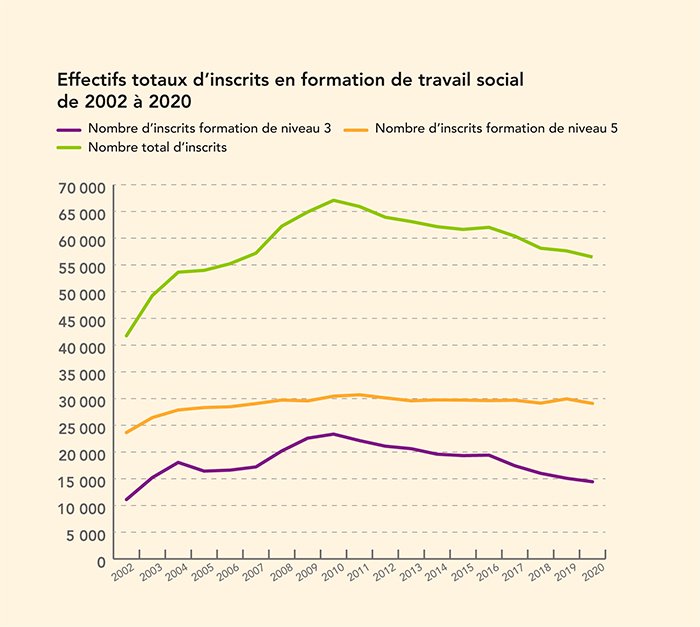

À l’exception de ceux qui écoperont d’examens de rattrapage, la grande majorité des étudiants en travail social décrocheront leurs diplômes dans quelques semaines ou obtiendront le droit de continuer leurs cursus pour l’année universitaire à venir. Quant aux écoles, elles planchent déjà ou entérinent le recrutement de leurs futurs élèves. Et force est de constater qu’elles peinent à remplir leurs bancs ou, plus précisément, à sélectionner des étudiants dont elles sont sûres qu’ils iront au bout de leur démarche de formation. La baisse d’attractivité des diplômes du travail social n’est pas en soi un phénomène nouveau. L’effectif total d’étudiants inscrits en formation de travail social a considérablement baissé ces dernières années : moins 17 % entre 2010 et 2020, et même moins 4 % entre

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonnerDéjà Abonné ?