L’employeur est responsable des risques inhérents à l’activité économique de sa structure. A ce titre, en vue d’assurer la gestion de son entreprise ou de son association, l’employeur dispose d’un pouvoir de direction.

Ce pouvoir de direction est encadré par les dispositions légales, conventionnelles et éventuellement par le règlement intérieur de la structure. Il permet à l’employeur de prendre des sanctions disciplinaires si les salariés commettent des manquements à leurs obligations contractuelles. Dès lors que l’employeur envisage de prononcer une sanction, il détermine le type de sanction disciplinaire adaptée aux faits fautifs et met en œuvre la procédure disciplinaire correspondant à la sanction retenue.

L’employeur peut être confronté à différents comportements fautifs au sein de sa structure. Il a alors la possibilité de prononcer plusieurs types de sanctions.

La jurisprudence retient plusieurs types de fautes selon leur gravité : sérieuse, grave et lourde.

Une faute est considérée comme sérieuse si elle ne justifie pas la qualification d’une faute grave mais que le manquement aux obligations découlant du contrat de travail est suffisamment grave pour justifier une sanction disciplinaire.

A titre d’exemple, pourraient être considérés comme des fautes sérieuses, la négligence fautive d’un salarié au regard de ses fonctions, les absences injustifiées ou encore les retards répétés.

La Haute Juridiction définit la faute grave en retenant plusieurs caractéristiques cumulatives. Ainsi, la faute grave est « celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise » (voir notamment Cass. soc., 27 septembre 2007, n° 06-43867). En outre, elle « ne peut résulter que d’un fait personnellement imputable au salarié » (Cass. soc., 23 février 2005, n° 02-46271). Enfin, les faits doivent résulter d’un manquement à la discipline de la structure ou d’une violation d’une obligation contractuelle. De cette façon, est considéré comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur un comportement qui se déroule « hors du lieu de travail, à l’occasion de faits qui sont étrangers à l’exécution proprement dite de celui-ci » (Cass. soc., 25 avril 1990, n° 87-45275).

A titre d’illustration, une faute grave pourrait être qualifiée si un intervenant commettait un vol au domicile d’un bénéficiaire de l’entreprise ou de l’association. Tel pourrait également être le cas si un salarié refusait, malgré plusieurs rappels écrits de son employeur, de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité.

La Cour de cassation rappelle de jurisprudence constante que la faute lourde est une faute d’une exceptionnelle gravité qui suppose de la part du salarié une intention de nuire à l’entreprise ou à l’association (voir notamment Cass. soc., 29 novembre 2019, n° 88-40618). Par conséquent, l’employeur doit pouvoir justifier d’une intention de nuire du salarié à la structure.

A titre d’illustration, la Haute Juridiction considère qu’une faute lourde est caractérisée lorsqu’un salarié détourne un ou plusieurs clients de l’entreprise au profit d’une autre entreprise concurrente pour laquelle il avait des intérêts (Cass. soc., 15 décembre 2011, n° 10-21926).

Le code du travail définit, d’une part, la notion de sanction disciplinaire et, d’autre part, les différents types de sanctions.

Conformément à l’article L. 1331-1 du code du travail, « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». La qualification d’une sanction disciplinaire conduit ainsi à respecter un formalisme, ce qui exclut notamment les observations verbales. Néanmoins, toutes les sanctions notifiées au salarié par écrit ne sont pas nécessairement des sanctions disciplinaires. En effet, un simple rappel à l’ordre ne constitue pas une sanction disciplinaire. Tel est par exemple le cas si l’employeur se borne à demander par écrit au salarié de faire « un effort pour se ressaisir » (Cass. soc., 3 février 2010, n° 07-44491).

De surcroît, l’employeur qui envisage de prononcer une sanction disciplinaire est contraint de respecter, d’une part, les dispositions de la convention collective applicable et, d’autre part, les dispositions du règlement intérieur. En effet, de jurisprudence constante, la Cour de cassation précise que, « dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur » (voir notamment Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-42740).

La sanction choisie par l’employeur doit être proportionnée à la faute commise. En effet, ce point sera vérifié par les juges si le salarié effectue une contestation de sa sanction devant le conseil de prud’hommes.

Généralement, l’échelle des sanctions comprend l’avertissement, le blâme, la mise à pied, la rétrogradation, la mutation et le licenciement. L’ensemble de ces sanctions est repris par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (CCN des entreprises de services à la personne, Partie 2, Chapitre 5, Section 3.1.).

L’avertissement n’est pas défini par les textes ou par la jurisprudence. Il convient ainsi d’effectuer des précisions dans le règlement intérieur afin notamment de le distinguer des simples observations.

Le code du travail précise que l’avertissement est une sanction qui ne nécessite pas de respecter la procédure disciplinaire énoncée à l’article L. 1332-2. Il est donc considéré comme une sanction mineure.

La convention collective nationale des entreprises de services à la personne définit la mise à pied disciplinaire comme une exclusion temporaire de l’établissement entraînant la privation de la rémunération correspondante. Elle fixe une durée de 1 à 3 jours (CCN des entreprises de services à la personne, Partie 2, Chapitre 5, Section 3.1.).

On précisera que dans les structures pourvues d’un règlement intérieur, la durée maximale de la mise à pied doit être fixée. A défaut, l’employeur ne peut valablement recourir à cette sanction (voir notamment Cass. soc., 26 octobre 2010, n° 09-42740).

Les entreprises de services à la personne ne peuvent prévoir dans leur règlement intérieur une durée de mise à pied disciplinaire supérieure à 3 jours.

La rétrogradation correspond, selon la convention collective des entreprises de services à la personne, à un changement de qualification professionnelle ou de niveau hiérarchique. Elle entraîne ainsi une modification du contrat de travail.

Or la modification du contrat de travail implique nécessairement de demander l’accord du salarié. Le salarié est alors en droit de refuser la modification. Dans cette hypothèse, l’employeur a la possibilité de prononcer une autre sanction en lieu et place de la rétrogradation, et engager, par exemple, une procédure de licenciement (voir notamment Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-44476).

Si l’employeur décide de remplacer la sanction initiale par un licenciement, il lui incombe de recommencer la procédure de licenciement depuis le départ. Il doit donc de nouveau convoquer le salarié à un entretien préalable.

La mutation géographique s’analyse comme un changement de poste prononcé à titre de sanction. Elle nécessitera l’accord du salarié si elle entraîne une modification d’une clause de son contrat de travail. Tel pourrait être le cas si la mutation modifie par exemple la clause sur l’horaire de travail ou le lieu de travail du salarié.

Le licenciement est l’ultime sanction à laquelle l’employeur peut recourir lorsque le salarié a commis un manquement à ses obligations contractuelles. Il a pour conséquence d’entraîner la rupture du contrat de travail.

A noter : Chaque type de faute a des caractéristiques propres notamment au regard du préavis ou encore de l’indemnité de licenciement. La faute sérieuse donne droit à l’exécution d’un préavis, au versement d’une indemnité de licenciement et permet d’accéder au chômage sous réserve de remplir les conditions légales. En revanche, la faute grave et la faute lourde dispensent le salarié d’un préavis (C. trav., art. L. 1234-5) et l’empêchent de toucher une indemnité de licenciement (C. trav., art. L. 1234-9) ou de prétendre au chômage. Toutefois, les salariés bénéficient du droit au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés (C. trav., art. L. 3141-28).

Le salarié ne peut être sanctionné sur un motif discriminatoire. Le code du travail prohibe toute discrimination qui serait notamment fondée sur l’appartenance syndicale, le handicap, le sexe, l’état de santé ou encore l’âge du salarié (C. trav., art. L. 1132-1). Toute sanction prise en méconnaissance de ce principe est considérée comme nulle (C. trav., art. L. 132-4).

Conformément à l’article L. 1331-2 du code du travail, « les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. » Ainsi l’employeur ne peut effectuer aucune retenue de salaire en se fondant sur le comportement fautif du salarié.

A titre d’illustration, la Cour de cassation a estimé que l’employeur ne pouvait pas retenir une somme sur le salaire correspondant aux dépassements du forfait téléphonique attaché au téléphone professionnel puisque cela constitue une sanction pécuniaire illicite (voir notamment Cass. soc., 15 mai 2014, n° 12-30148).

En revanche, la mise à pied disciplinaire ne constitue pas une sanction pécuniaire interdite et permet de ne pas payer le salarié les jours où celui-ci est en mise à pied. De même, l’employeur peut réduire ou supprimer la prime d’assiduité d’un salarié sans que cela constitue une sanction pécuniaire prohibée dès lors que ce dernier a été absent de son poste de travail (voir notamment Cass. soc., 10 juin 1992, n° 88-44717).

Selon l’article L. 1334-1 du code du travail, « le fait d’infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1331-2 est puni d’une amende de 3 750 € ».

Conformément aux dispositions légales, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien lorsqu’il envisage de prendre une sanction. Toutefois, il peut se dispenser d’un entretien lorsque la sanction est mineure.

Le code du travail précise que les avertissements et les sanctions de même nature peuvent être pris sans avoir à convoquer le salarié à un entretien préalable. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir les explications du salarié lors d’un échange formel dans les locaux de l’entreprise ou de l’association. Toutefois, si l’employeur souhaite prononcer un avertissement, il est tenu d’informer le salarié par écrit. En effet, selon l’article L. 1332-1 du code du travail, « aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui ».

On conseillera à l’employeur de notifier la sanction par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge pour conserver une trace de la notification de la sanction. La Cour de cassation admet également le recours à la notification par courrier électronique (voir notamment Cass. soc., 9 avril 2014, n° 13-10939).

A noter : La convention collective nationale des entreprises de services à la personne précise que la notification doit être effectuée soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception (CCN des entreprises de services à la personne, Partie 2, Chapitre 5. Section 3.2.).

Le code du travail offre une possibilité de se dispenser de l’organisation d’un entretien préalable pour prononcer un avertissement. Toutefois, rien n’interdit à l’employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable. Dans cette hypothèse, de jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle qu’il convient de respecter la procédure disciplinaire énoncée à l’article L. 1332-2 du code du travail (voir notamment Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-15029). Néanmoins, si l’employeur effectue un entretien informel, il n’est pas contraint de se soumettre aux dispositions légales et de respecter notamment les délais de notification (Cass. soc., 5 décembre 2018, n° 17-13261).

Par ailleurs, la Cour de cassation précise que les dispositions d’un règlement intérieur (voir notamment Cass. soc., 3 mai 2011, n° 10-14104) ou d’une convention collective (voir notamment Cass. soc., 13 février 2013, n° 11-27615) peuvent imposer la convocation à un entretien préalable avant de prononcer un avertissement ou une sanction de même nature.

Afin de mettre en œuvre les autres sanctions telles que la mise à pied, la mutation ou encore le licenciement, l’employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable, tenir cet entretien, notifier la sanction et veiller à son exécution.

Conformément à l’article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur décide de prendre une sanction à l’égard d’un de ses salariés, il est tenu de le convoquer à un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable doit préciser l’objet, l’heure, le lieu de l’entretien et rappeler que le salarié a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou de l’association. La convocation doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre afin de conserver une trace de l’accomplissement de cette formalité.

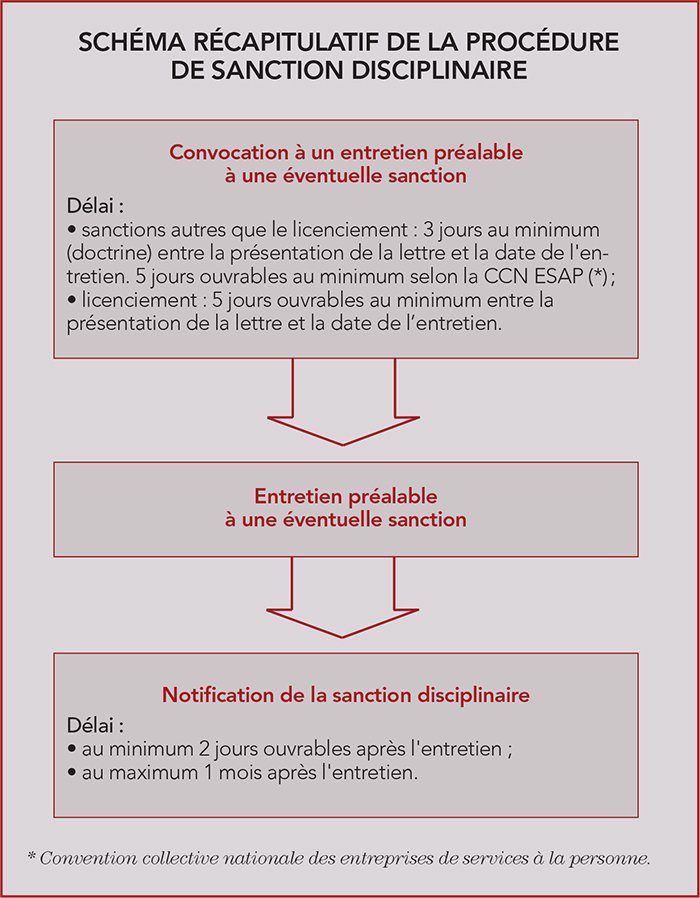

Le code du travail ne prévoit pas de délai minimal entre la date de la convocation et la date de l’entretien contrairement à la procédure de licenciement. Toutefois, en pratique, la doctrine conseille de respecter au minimum un délai de 3 jours entre la date d’envoi et la date de l’entretien. La convention collective ou le règlement intérieur peuvent également prévoir des délais de procédure. Tel est le cas notamment de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne qui prévoit que l’entretien a lieu au moins 5 jours ouvrables après la convocation à l’entretien. Ce délai court à compter du lendemain de la remise de la convocation en main propre ou de la présentation par lettre recommandée.

A noter : En principe, lorsque l’employeur envisage de mettre un terme à la période d’essai, il n’est pas obligé de se justifier auprès du salarié. En revanche, lorsqu’il invoque une faute du salarié pendant la période d’essai, il est contraint de respecter la procédure disciplinaire (Cass. soc., 10 mars 2004, n° 01-44750).

Le code du travail précise que l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit préalablement le convoquer par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre à un entretien préalable (C. trav., art. L. 1232-2).

La lettre doit indiquer précisément et de façon non équivoque qu’un licenciement est envisagé. De surcroît, elle doit également faire mention de la date, de l’heure et du lieu de l’entretien (C. trav., art. R. 1232-1). L’entretien préalable ne peut avoir lieu « moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation » (C. trav., art. L. 1232-2).

A noter : La Cour de cassation estime que le fait de tenir un entretien préalable en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure (Cass. soc., 7 avril 2004, n° 02-40359).

En outre, la lettre de convocation doit rappeler au salarié qu’il a la possibilité de se faire assister au cours de l’entretien « par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié » (C. trav., art. R. 1232-1).

A noter : En l’absence d’institution représentative du personnel, l’employeur doit préciser l’adresse des services dans lesquels la liste des conseillers est tenue à la disposition du salarié (C. trav., art. L. 1232-4). Il convient à ce titre d’indiquer l’adresse de l’inspection du travail dont relève la structure et celle de la mairie du domicile du salarié s’il demeure dans le département de la structure ou celle de son lieu de travail s’il réside dans un autre département (circulaire DRT n° 92-15, 4 août 1992).

L’entretien a pour objet de préciser au salarié les motifs retenus contre lui et de lui permettre de se justifier. Le salarié n’est pas contraint de se présenter à l’entretien.

A noter : La Cour de cassation a très récemment rappelé que le fait pour un employeur d’annoncer, avant la tenue de l’entretien, la sanction envisagée entraîne la nullité de la sanction. En l’espèce, il était question d’un licenciement et la Cour de cassation a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 17-28800).

A l’issue de l’entretien, l’employeur a deux possibilités :

• lorsque les explications données par le salarié n’ont pas permis de justifier les griefs qui lui étaient reprochés, il peut décider de prononcer une sanction disciplinaire ;

• lorsque les explications données par le salarié ont convaincu l’employeur, il peut choisir de ne pas prononcer de sanction disciplinaire.

Dans l’hypothèse où l’employeur décide de prononcer une sanction disciplinaire, il doit la signifier au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.

Il doit attendre un délai raisonnable entre l’entretien et la notification de la sanction. A ce titre, l’article L. 1332-2 du code du travail dispose que « la sanction ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables, ni plus de 1 mois après le jour fixé pour l’entretien ».

De surcroît, la lettre doit préciser les motifs précis retenus pour justifier la sanction (C. trav., art. L. 1332-2). En application de l’article R. 1232-13 du code du travail, le salarié peut demander des précisions sur les motifs de son licenciement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de son licenciement. Dans ce cas, l’employeur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

L’employeur peut aussi prendre l’initiative de préciser les motifs de licenciement retenus à l’encontre du salarié dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement.

A noter : Dès lors que l’employeur notifie une sanction à son salarié, il épuise son pouvoir disciplinaire relativement aux faits sanctionnés et il ne peut décider unilatéralement d’annuler la sanction qu’il a notifiée. A l’inverse, la Cour de cassation admet que l’employeur a la possibilité de revenir sur la sanction qu’il a prononcé avec l’accord du salarié (Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-21495).

Un salarié ne peut pas refuser d’exécuter la sanction qui lui a été notifiée par son employeur sauf si elle entraîne une modification de son contrat de travail.

De surcroît, le code du travail ne fixe pas de délai pour exécuter la sanction disciplinaire. Toutefois, cela ne signifie pas que l’employeur est totalement libre du moment où la sanction doit être exécutée par le salarié. En effet, certaines conventions collectives ou certains règlements intérieurs fixent parfois des délais.

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que lorsque l’employeur ne fait pas exécuter la sanction dans un délai raisonnable et qu’il ne rapporte aucun élément de justification, il est réputé avoir renoncé à la sanction. Tel fut le cas notamment d’un employeur qui avait prononcé une mise à pied sans fixer de date plus de 20 mois après la notification de la sanction au salarié (Cass. soc., 10 juillet 2002, n° 00-40917).

Principe « non bis in idem »

Un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. A défaut, la sanction disciplinaire ne sera pas valable. A titre d’illustration, si un salarié a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire, l’employeur ne peut pas ensuite le licencier pour les mêmes faits s’il ne dispose pas d’éléments nouveaux. A défaut, le licenciement sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse (voir notamment Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-28821).

A noter : La Cour de cassation a récemment précisé que lorsque l’employeur a connaissance de divers faits fautifs commis par le salarié et qu’il décide de n’en sanctionner que certains, il ne peut ensuite prononcer une nouvelle sanction disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction (Cass. soc., 22 mai 2019, n° 17-28100).

Prescription des faits fautifs

Conformément à l’article L. 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Ainsi dès lors qu’un employeur a connaissance d’un fait fautif, il doit donner un avertissement ou convoquer le salarié à un entretien préalable dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, la faute sera prescrite et il ne pourra plus agir contre le salarié. On précisera à l’employeur que le délai de 2 mois ne peut être suspendu notamment durant l’arrêt maladie du salarié (voir notamment Cass. soc., 20 novembre 2014, n° 13-16546). La Haute Juridiction considère que le délai commence à courir à compter du moment où l’employeur a « une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés » (voir notamment Cass. soc., 17 février 1993, n° 88-45539).

A noter : Dans l’hypothèse où l’agissement fautif du salarié s’est répété dans le temps, l’employeur peut agir dans un délai supérieur à 2 mois. A titre d’illustration, si le salarié est en absence injustifiée de façon prolongée, le délai de 2 mois commencera à courir à compter du moment où le comportement fautif aura pris fin.

Une mise à pied conservatoire n’est pas une sanction mais une mesure dans l’attente d’une décision de sanction afin de suspendre provisoirement l’activité du salarié.

De jurisprudence constante, la Cour de cassation retient que la notification de la mise à pied doit être concomitante à l’engagement de la procédure disciplinaire (voir notamment Cass. soc., 1er juin 2004, n° 01-46956). L’employeur doit ainsi veiller à mettre en place la procédure disciplinaire dans un bref délai. A titre d’illustration, la Haute Juridiction valide la mise à pied prononcée à titre conservatoire suivie dès le lendemain d’une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement (Cass. soc., 20 mars 2013, n° 12-15707). En pratique, la mise à pied est généralement notifiée dans la convocation à l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.

Dans l’hypothèse où l’employeur n’engage pas concomitamment la procédure disciplinaire, la mise à pied présente un caractère disciplinaire. Tel est le cas notamment si elle est notifiée au salarié 8 jours après l’engagement de la procédure disciplinaire (voir notamment Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-15012).

Le règlement intérieur, s’il existe, doit prévoir la mise à pied conservatoire et la durée de cette procédure. A défaut, l’employeur ne pourra pas la prononcer.

La mise à pied conservatoire a pour effet de suspendre le contrat de travail du salarié. Le salarié ne doit donc pas accomplir sa prestation de travail. Le versement du salaire dépend de la qualification de la sanction disciplinaire prononcée par l’employeur.

Lorsque l’employeur prononce un avertissement ou une sanction de même nature telle qu’un blâme, le salaire doit être maintenu. Tel est également le cas s’il prononce un licenciement pour faute simple ou une mutation disciplinaire. En effet, à défaut, la Haute Juridiction considère que le salarié serait sanctionné deux fois pour les mêmes faits (voir notamment Cass. soc., 3 février 2004, n° 01-45989). En revanche, si l’employeur décide, en se fondant sur les mêmes faits que pour la mise à pied conservatoire, de licencier le salarié pour faute grave ou lourde ou s’il prononce une mise à pied disciplinaire, il ne sera pas tenu de verser le salaire correspondant à la durée de la mise à pied conservatoire.

Conformément à l’article L. 1311-2 du code du travail, les structures employant au moins 50 salariés doivent mettre en place un règlement intérieur. L’obligation incombe à l’employeur au terme d’un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint.

A noter : Le seuil de 50 salariés est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Auparavant, le seuil était de 20 salariés.

En vertu de l’article L. 1321-1 du code du travail, « le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement :

• les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement, notamment les instructions prévues à l’article L. 4122-1 ;

– les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu’elles apparaîtraient compromises ;

• les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur. »

Le projet de règlement est ainsi rédigé par l’employeur et soumis au comité social et économique pour avis (C. trav., art. L. 1321-4). Il est ensuite transmis à l’inspecteur du travail en deux exemplaires avec l’avis du CSE pour contrôle (C. trav., art. R. 1321-4). Ce dernier peut à tout moment exiger le retrait ou la modification de certaines dispositions (C. trav., art. L. 1322-1). Parallèlement, le règlement intérieur est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de la structure (C. trav., art. R. 1321-2). La date d’entrée en vigueur est fixée par le règlement. L’article L. 1321-4 précise en ce sens qu’elle doit être « postérieure de 1 mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité ».

Dans le secteur des services à la personne et de l’aide à domicile, les structures sont très souvent concernées par les absences injustifiées de leurs salariés. Dans cette hypothèse, on conseillera aux employeurs de respecter une procédure spécifique avant de prononcer, le cas échéant, un licenciement.

Les absences non justifiées et non autorisées peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Toutefois, avant de prononcer une telle sanction, il est préférable que l’employeur demande au salarié de se justifier en lui notifiant une première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans l’hypothèse où le salarié ne répond pas à la première mise en demeure et ne reprend pas son travail, il est conseillé d’envoyer une seconde mise en demeure selon le même formalisme. Au final, ce n’est que si le salarié ne répond pas aux deux mises en demeure qu’une procédure de licenciement pourrait être envisagée. En l’absence de mise en demeure, le risque serait que le salarié conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes et que le juge le requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse.