La responsabilité civile de l’employeur connaît plusieurs facettes. Seront ici abordés les éléments principaux, constitués de l’engagement de la responsabilité de l’employeur dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’entreprise ou l’association exerçant son activité dans les conditions du droit privé.

A titre liminaire, il est utile de distinguer deux terrains sur lesquels le salarié peut se fonder aux fins d’obtenir la mise en cause de la responsabilité de son employeur. Il s’agira de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Dans le cadre contractuel, l’employeur est responsable lorsqu’il faillit aux obligations découlant de la relation de travail et plus précisément du contrat de travail : c’est alors le code du travail qui trouve application. Est envisagée la violation d’une obligation découlant du contrat établi entre les parties, émanant en premier lieu de l’article 1231-1 du code civil, dont les dommages et intérêts sont déterminés par les articles 1231-2 à 1231-5 du même code. Spécifiquement, en droit du travail, les articles L. 1221-1 et suivants visent les obligations de l’employeur qui trouvent leur source dans le contrat de travail. Dans le cadre extracontractuel, l’employeur voit sa responsabilité engagée alors même qu’elle ne trouve pas son fondement dans le contrat de travail. Dès lors, sont applicables les dispositions du code civil de droit commun, en ses articles 1240 et 1241. L’article 1240 du code civil précise à ce titre : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1241 du même code ajoute : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Doivent alors être relevés trois éléments cumulatifs : la faute, le lien de causalité et le préjudice. A titre d’exemple, l’absence de déclaration de l’accident de travail d’un salarié doit relever de la responsabilité extracontractuelle : cette obligation ne trouve pas sa source dans le contrat de travail établi entre les parties (Cass. soc., 19 février 1992, n° 88-40175). De même, le manquement à une obligation de sécurité ne découlant pas du contrat de travail au sens strict, la responsabilité de l’employeur ne peut trouver son fondement qu’en actionnant les articles 1240 et 1241 du code civil (Cass. soc., 20 septembre 2017, n° 15-24999).

La responsabilité dans son cadre civil pouvant être contractuelle ou extracontractuelle, la sanction des manquements est donc vraisemblablement inévitable.

La responsabilité de l’employeur semble être sans limites. Au demeurant, elle dépend de l’existence d’un préjudice, sans compter que l’employeur peut s’en exonérer sous réserve d’avoir respecté ses obligations.

La notion de préjudice a, au cours de ces dernières années, connu une évolution sans précédent en chambre sociale de la Cour de cassation qui ne suivait pas la lettre de texte et considérait régulièrement que la faute de l’employeur dans ses obligations causait nécessairement un préjudice au salarié, sans qu’il soit nécessaire au salarié de démontrer en quoi le manquement lui avait causé un tort (voir par exemple, pour la non-remise de l’attestation Pôle emploi : Cass. soc., 1er avril 2015, n° 14-1246).

Or, dans le cadre de la responsabilité civile de droit commun, la notion de préjudice – et sa démonstration par le demandeur – est constitutive d’un élément indispensable à l’ouverture du droit à réparation de la victime.

La Cour de cassation, par un arrêt du 13 avril 2016, revient enfin à une stricte appréciation des dispositions légales et considère : « […] attendu que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. […] » (Cass. soc., 13 avril 2016, n° 14-28293). Il n’est plus question du préjudice nécessairement causé au salarié, mais d’une appréciation des juges tant de l’existence du préjudice que de son évaluation pécuniaire. Ce revirement jurisprudentiel de la chambre sociale de la Cour de cassation, instigué au départ dans le cadre d’un retard dans la remise de documents (en l’espèce certificat de travail et fiches de paie), la Haute Juridiction a rapidement étendu son appréciation nouvelle à de nombreuses obligations de l’employeur.

Il n’est donc plus question pour le salarié d’obtenir réparation pour la violation d’une obligation de son employeur, mais de démontrer que la violation de cette obligation a généré un préjudice indemnisable. Se pose toutefois la question de l’impact d’une lecture stricte des dispositions légales : la violation de ses obligations, qu’elles trouvent leur fondement au sein du contrat de travail ou en dehors, n’a-t-elle aucun impact pour l’employeur lorsqu’elle est sans conséquence ? L’employeur peut-il alors, par extension, se dispenser de l’application des dispositions du code du travail lorsqu’il sait que le salarié ne pourra pas rapporter la preuve du préjudice ? Ainsi la Cour de cassation a jugé très récemment, par arrêt du 5 juillet 2018 : la Cour d’appel [et les juges du premier degré] apprécie souverainement l’existence du préjudice et le montant des dommages et intérêts à allouer au salarié (Cass. soc., 5 juillet 2018, n° 16-19895).

Si la responsabilité de l’employeur est engagée par sa violation d’obligations contractuelles ou extracontractuelles, son quantum reste déterminé par les juges en fonction du préjudice que le salarié devra démontrer devant les juridictions du fond.

L’illustration la plus importante de l’engagement de la responsabilité de l’employeur est relative à la violation de l’obligation de sécurité étudiée ci-après.

Malgré l’évolution de la notion de faute inexcusable de l’employeur, il est indispensable de garder à l’esprit l’étendue de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur, association ou entreprise. Que l’obligation soit de résultat ou de moyens renforcée, l’employeur doit prendre toutes les précautions pour protéger la santé et la sécurité de son salarié. Cela implique, en pratique, le respect des très nombreuses prescriptions fixées par le code du travail en la matière. En tout état de cause, la preuve de la démonstration que toutes les mesures de prévention nécessaires à la protection de la santé et du respect de l’obligation de sécurité appartiendra à l’employeur.

L’employeur doit prendre toutes les mesures aux fins d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique comme mentale des travailleurs. Le code du travail consacre un livre complet à la santé et sécurité au travail (partie 4 du code du travail). En préambule, rappelons que ces obligations sont applicables à l’ensemble des employeurs exerçant dans les conditions du droit privé comme aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (code du travail [C. trav.], art. L. 4111-1).

L’article L. 4121-1 du code du travail précise quelles sont les obligations de l’employeur en la matière :

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

Au regard des dispositions précitées, il apparaît que l’étendue des obligations de l’employeur en matière d’hygiène et sécurité connaît un champ d’application extrêmement étendu dont les contours seront repris ci-après.

A ce titre, l’article L. 4221-1 du code du travail précise : « Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.

Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés. » Il appartient donc à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d’hygiène et sécurité correctes.

Cette obligation relative aux locaux trouve un écho particulier dans le secteur de l’aide et des services à la personne : les salariés peuvent intervenir, en dehors des établissements, au domicile privé de particuliers, clients des structures. Comment répondre à l’obligation d’assurer la sécurité des travailleurs qui effectuent leur prestation de travail dans la sphère privée des clients ? Est-il alors possible pour l’employeur de se déresponsabiliser au motif qu’il n’est pas présent et ne peut imposer au client les mesures de sécurité prescrites par le code du travail ? En réalité, l’employeur ne peut en aucun cas tenter de s’exonérer de ses obligations en invoquant son absence sur le lieu de travail ou le fait qu’il n’a pas la faculté, en pratique, d’aménager les lieux.

Il appartient à l’employeur, au-delà de l’obligation d’assurer la sécurité dans les locaux, de veiller à l’adaptation des postes de travail des salariés dans leurs emplois. L’employeur devra également prendre soin de la santé et la sécurité des travailleurs en adoptant les mesures de protection collective et individuelle nécessaires.

S’il prouve qu’il a respecté à la lettre les obligations prescrites par la loi et les règlements, il pourra alors s’exonérer de sa responsabilité civile. En tout état de cause, il faut insister sur le fait que selon les secteurs d’activités ou plus particulièrement selon les postes et fonctions exercées, il lui sera difficile d’apporter la preuve d’un non-manquement.

Les salariés, surtout intervenant au domicile de particuliers, peuvent être sollicités pour exécuter des tâches en hauteur : il s’agira notamment de nettoyer les vitres de l’habitation. Comment faire alors pour garantir la protection de la sécurité du travailleur ? Le code du travail prévoit des dispositions spécifiques relatives aux travaux temporaires en hauteur. La priorité est donnée aux équipements de protection collective et particulièrement aux plans de travail en hauteur (C. trav., art. R. 4323-58). Ce dispositif n’est toutefois pas envisageable pour les salariés intervenant à domicile. L’employeur n’étant pas en mesure de prendre des mesures de protection collective, il devra fournir au salarié un matériel adapté à la prestation. Il est intéressant de relever que par principe le code du travail exclut les équipements tels que les échelles, escabeaux et marchepieds concernant le travail en hauteur, mais l’accepte par défaut « […] en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif » (C. trav., art. R. 4323-63). Attention : il ne s’agit en aucun cas de prévoir ces équipements en tant que protection concernant le poste de travail, mais bien d’équipements autorisés uniquement pour des travaux exceptionnels et non répétitifs, ce qui correspondrait à titre d’exemple au lavage de vitres dans le cadre de la prestation d’une aide à domicile.

La responsabilité civile de l’employeur connaît son écho le plus marqué dans le cadre de la demande de reconnaissance de faute inexcusable. Cette demande intervient à l’initiative du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui entend faire reconnaître que l’employeur a commis une faute, qualifiée d’inexcusable, qui a conduit au dit accident ou maladie. Cette faute extrêmement grave est le corollaire de la faute relative à un manquement à l’obligation de sécurité, plus connue et davantage fréquente.

La responsabilité civile de l’employeur, si elle connaît un déploiement important dans le cadre du droit de la sécurité sociale, a été développée également devant le conseil de prud’hommes. Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur ne peut être reconnue, le salarié peut tenter d’obtenir réparation devant les juridictions prudhommales. La violation de l’obligation de sécurité de l’employeur peut ainsi entraîner l’engagement de la responsabilité civile de l’employeur et sa condamnation au versement de dommages et intérêts au profit du salarié. Il en sera ainsi notamment lorsque le salarié n’a pas pu obtenir la reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, mais estime avoir subi un préjudice qu’il convient de réparer. Les juges prud’homaux peuvent admettre à ce titre une indemnisation du salarié par l’octroi de dommages et intérêts au regard du préjudice moral subi.

Dans la mesure où la violation de l’obligation de sécurité est constitutive d’un manquement grave de l’employeur, la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître tout litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif au licenciement ou concernant la réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi subie par le salarié. Il ne s’agira pas pour le salarié d’obtenir une double indemnisation au titre du même préjudice, mais bien de bénéficier de la réparation de préjudices distincts devant les deux juridictions en engageant la responsabilité de l’employeur (voir notamment Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-16804).

Il est également envisageable pour le salarié d’obtenir l’engagement de la responsabilité civile de son employeur devant les juridictions de sécurité sociale et prud’homales. En effet, si les juridictions de sécurité sociale doivent réparer le préjudice du salarié à la suite de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut également permettre au salarié d’obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi antérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel des lésions (Cass. soc., 15 novembre 2006, n° 05-41489).

Il est utile de définir, en premier lieu, dans quels contextes la faute inexcusable de l’employeur peut être retenue et de revoir la définition de l’accident du travail ou la maladie professionnelle. A ce titre, le code de la sécurité sociale précise expressément une présomption d’imputabilité au travail : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 411-1). La maladie professionnelle, quant à elle, est définie par l’article L. 461-1 du même code et se caractérise par une dégradation lente de la santé du travailleur, imputable à ses conditions de travail qu’elles soient physiques ou environnementales. Aux fins de faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles, le code de la sécurité sociale comprend en annexe des tableaux qui permettent au salarié qui en remplit les conditions, une reconnaissance automatique (CSS, annexe II « Tableaux maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 »). A défaut, le salarié qui ne remplit pas toutes les conditions ou dont la maladie ne figure pas dans les tableaux peut obtenir reconnaissance par procédure dérogatoire en démontrant que la maladie telle que désignée par le tableau est directement causée par le travail habituel de la victime ou que la maladie hors tableau est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et a entraîné un taux d’incapacité au moins égal à 25 % ou le décès de la victime. La reconnaissance du caractère professionnel sera dans les deux cas soumise à avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

En l’absence de faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale prévoient une « immunité » de l’employeur qui ne peut être poursuivi personnellement (en qualité d’employeur personne morale) : la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est fondée à exercer aucune action en réparation contre son employeur et bénéficie d’une réparation qualifiée de forfaitaire, prise en charge par la caisse d’assurance maladie. La Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de rappeler expressément, dans un attendu de principe on ne peut plus clair : « qu’aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun contre l’employeur par la victime ou ses ayants droit » (Cass., civ. 2e, 22 février 2007, n° 05-11811). Seule la faute, qualifiée d’inexcusable, peut entraîner l’engagement de la responsabilité civile de l’employeur. Doivent alors être démontrés par le salarié, cumulativement, l’existence de la faute inexcusable, le lien de causalité et les préjudices subis, conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile.

Une telle faute est reconnue dans un contexte précis et soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale.

La loi a admis dès 1898 que l’accident ou la maladie survenu(e) pendant le travail pouvait être la conséquence d’une faute inexcusable, du salarié ou de son employeur, admettant alors une modification de l’indemnisation allouée à la victime (loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités dans les accidents du travail et loi du 25 octobre 1919 intitulée : étend aux maladies d’origine professionnelle la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail). La définition de faute inexcusable trouve en revanche son origine dans la jurisprudence. C’est la Cour de cassation en chambres réunies qui a posé une première définition de principe : « La faute inexcusable retenue par l’article 20 paragraphe 3 de la loi du 9 avril 1898, doit s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’un élément intentionnel de la faute visée au paragraphe 1er dudit article » (Cass. Ch. réunies, 15 juillet 1941, n° 00-26836).

Par la suite, cette définition restreinte a été amenée à évoluer et notamment à l’occasion du scandale sanitaire de l’amiante, qui va permettre à la Haute Cour de modifier la définition de la faute inexcusable. Par 29 arrêts rendus le 28 février 2002 et publiés au bulletin officiel, la Cour de cassation relie la faute inexcusable de l’employeur à la violation de son obligation d’assurer la sécurité des salariés dans leur cadre de travail : « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cass. soc. 28 février 2002, n° 00-10051, 99-21255, 99-17201, 99-17221 et autres). La faute inexcusable est donc constitutive d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dénommée par la Cour de cassation comme obligation de « résultat ». Il est donc, en application de cette jurisprudence, impossible pour l’employeur de tenter de s’exonérer de responsabilité en démontrant les mesures mises en place pour assurer la sécurité de ses salariés : seul le résultat compte. Cette dernière notion, dont les contours sont déterminés par la jurisprudence, a récemment connu une évolution intéressante. La chambre sociale de la Cour de cassation admettrait un tempérament et a précisé une définition d’obligation de sécurité nommée de moyens renforcée. La jurisprudence semble admettre que lorsque l’employeur a pris toutes les mesures de prévention des risques utiles, il n’a pas failli à son obligation de sécurité et ne commet en conséquence pas de faute inexcusable : « Mais attendu que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail » (Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24444). Confirmant cette nouvelle définition, la Cour a retenu dans le cadre d’une affaire de harcèlement moral que l’employeur ne pouvait être considéré comme ayant violé son obligation de sécurité et commis une faute inexcusable alors qu’il « […] avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, notamment, avait mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral […] » (Cass. soc., 1er juin 2016, n° 14-19702).

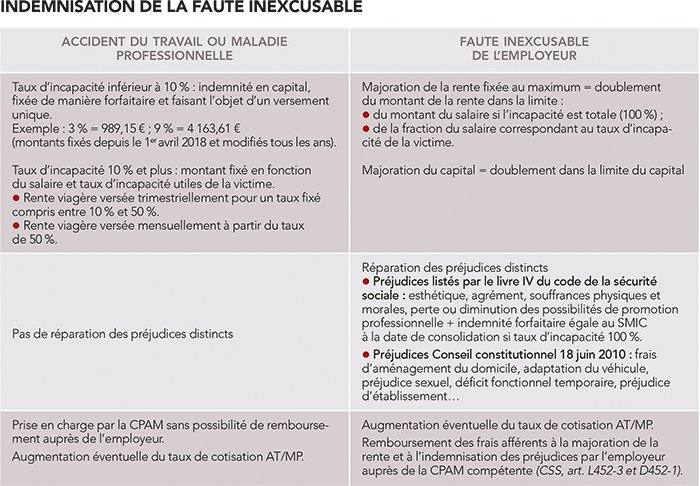

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur doit avoir pour conséquence une réparation qualifiée de « quasi intégrale » du salarié(voir tableau ci-dessous). L’enjeu pour l’employeur en cas de reconnaissance d’une telle faute est extrêmement lourd : le salarié est fondé à obtenir une majoration de la rente ou du capital versé et réparation de tous les préjudices qu’il a subis. La caisse d’assurance maladie est quant à elle fondée à obtenir remboursement des sommes par elle engagées (CSS, art. L. 452-1 à L. 452-3).

La notion de faute inexcusable n’est pas seulement envisageable pour l’employeur et peut également intervenir pour le salarié ou le tiers. Est-ce alors une manière pour l’employeur de voir sa faute – et donc l’indemnisation – abaissée ? Aux fins d’éviter que l’employeur puisse tenter de s’exonérer de sa responsabilité alors qu’il a, lui-même, commis une faute inexcusable, la Cour de cassation a rapidement déterminé que cette faute n’a pas à être la cause déterminante de l’accident, mais avoir simplement concouru au dommage. La Haute Juridiction, par arrêt rendu en 2002 a précisé : « Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage » (Cass. soc., 31 octobre 2002, n° 00-18359).

La faute inexcusable du tiers ou même du salarié n’a donc aucune incidence sur la faute de l’employeur.

En matière d’indemnisation, la Cour de cassation ne reconnaît qu’une limitation en cas de faute inexcusable du salarié : c’est ainsi la seule hypothèse où l’employeur peut voir abaissé le montant de la rente majorée. A ce titre, la Haute Juridiction a rappelé « […] la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l’article L. 453-1 du même code, non relevée en l’espèce » (Cass. soc., 31 mars 2003, n° 01-20901). La démonstration de la faute inexcusable du salarié victime est donc nécessaire pour abaisser le montant de l’indemnisation allouée à la victime. Comme pour l’employeur, la faute inexcusable sera définie comme volontaire, d’une exceptionnelle gravité exposant son auteur sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30038).

L’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale fait expressément mention de la possibilité d’abaissement de la rente, mais précise que cette faculté est encadrée en indiquant : « Lors de la fixation de la rente, le conseil d’administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s’il estime que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. » En pratique, la diminution de la rente due en cas de faute inexcusable de l’employeur n’est que rarement appliquée, car elle conduit la victime, alors même que la faute de son employeur est reconnue sans équivoque, à ne bénéficier que d’une indemnisation réduite.

Notons enfin qu’en cas de faute intentionnelle du salarié, ce dernier ne pourra espérer engager la responsabilité de son employeur en recherchant une quelconque faute inexcusable.

Cette question connaît une réponse nettement différenciée dans le cadre de la responsabilité civile et pénale de l’employeur et aura, dans ce dernier cas, un champ d’application largement développé permettant à l’employeur de tenter de s’exonérer de responsabilité en recherchant celle du chef de service à qui il a confié des pouvoirs de gestion ou de direction (voir la seconde partie du dossier juridique : la responsabilité pénale, dans notre prochain numéro).

En matière civile, il est toutefois établi qu’à l’inverse du droit pénal, il est difficile pour le chef de structure de se faire « remplacer » dans la responsabilité engagée à son encontre. Le Code civil prévoit expressément que l’employeur est responsable de son propre fait, mais également des préposés auxquels il a pu déléguer une partie de ses pouvoirs (Code civil, art. 1242, alinéas 1 et 5) : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. […] Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés […]. » Nous penserons à ce titre au responsable des ressources humaines à l’évidence, mais également à tous les responsables auxquels l’employeur confie la gestion d’une équipe de salariés, comme les responsables de secteur ou chefs de service. La Cour de cassation rappelle de manière constante que l’employeur ne saurait s’exonérer de responsabilité et surtout des conséquences de cette dernière en établissant qu’il n’aurait pas commis la faute ou qu’il n’a pas été en mesure d’empêcher la réalisation d’un dommage. L’employeur est tenu responsable des actes commis par les salariés dans le cadre de leurs fonctions. Trois éléments cumulatifs issus de l’article 1242 précité permettent en conséquence d’engager la responsabilité de l’employeur du fait de son salarié :

• un lien de subordination (découlant nécessairement et habituellement du contrat de travail) ;

• la commission d’un acte dommageable ;

• un lien de causalité entre l’acte dommageable et les fonctions du salarié.

Peut en conséquence être excipée une cause d’exonération pour l’employeur : si le salarié agit à des fins étrangères à ses fonctions, sans autorisation, sa responsabilité personnelle pourra être engagée.

En conclusion, la responsabilité de l’employeur dans le cadre civil et plus précisément devant les juridictions de droit de la sécurité sociale et de droit du travail, connaît un développement important et peu d’éléments lui permettent de s’en exonérer. Le second volet de la présente étude s’attachera à la responsabilité pénale de l’employeur et des dirigeants de structure ou chefs de services et viendra préciser les risques encourus à ce titre, pouvant intervenir cumulativement ou alternativement.

C’est un décret du 5 novembre 2001 (n° 2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail) qui est venu imposer à l’employeur de démontrer précisément en quoi il respectait son obligation de prévention des risques professionnels. Depuis cette date, tout employeur doit mettre en place et actualiser un document intitulé « document unique d’évaluation des risques » (DUER) permettant à la fois de recenser les risques dans la structure, mais également de préciser quelles mesures ont été mises en place afin de pallier ces derniers. Le DUER doit être consultable par l’ensemble des salariés de la structure, les représentants du personnel et le médecin du travail. En externe, le document devra pouvoir être consulté par les agents de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (C. trav., art. R. 4121-4). Une circulaire est venue préciser le fait que « l’évaluation des risques ne constitue pas une fin en soi. Elle trouve sa raison d’être dans les actions de prévention qu’elle va susciter. Sa finalité n’est donc nullement de justifier l’existence d’un risque, quel qu’il soit, mais, bien au contraire, de mettre en œuvre des mesures effectives, visant à l’élimination des risques, conformément aux principes généraux de prévention » (circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 prise pour l’application du décret n° 2001-1016 portant création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, prévue par l’article L. 230-2 du code du travail et modifiant le code du travail).

A noter : toutes les entreprises et associations exerçant dans les conditions du droit privé doivent répondre à cette obligation, sans condition d’effectif. L’absence de tenue du DUER est punie par l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe (1 500 € et 3 000 € en cas de récidive). Il est important toutefois de préciser que, si la sanction peut paraÎtre faible, l’absence de DUER permettra au salarié de soutenir que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité. De plus, en cas d’accident du travail, l’absence de ce document nuira à la défense de l’employeur.

Force est de constater qu’encore aujourd’hui, nombreux sont les employeurs qui ne disposent pas de ce document. Si les inspecteurs du travail sont en général assez souples, il n’en demeure pas moins qu’ils exigent sa transmission dans un court délai suivant contrôle.

Une seule hypothèse permettra à l’employeur – entreprise ou association – d’être dispensé de l’engagement de sa responsabilité dans le cadre d’un dommage causé au salarié. L’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale précité expose ainsi : « Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 375-1. » La faute intentionnelle est caractérisée par la volonté de son auteur de causer un dommage, matériel ou physique (Cass. soc., 5 janvier 1995, n° 93-14793). Dans cette hypothèse unique, le salarié ne pourra prétendre à indemnisation de la part de son employeur, mais sera également privé de toute indemnisation au titre des prestations en espèces de la caisse primaire d’assurance maladie.