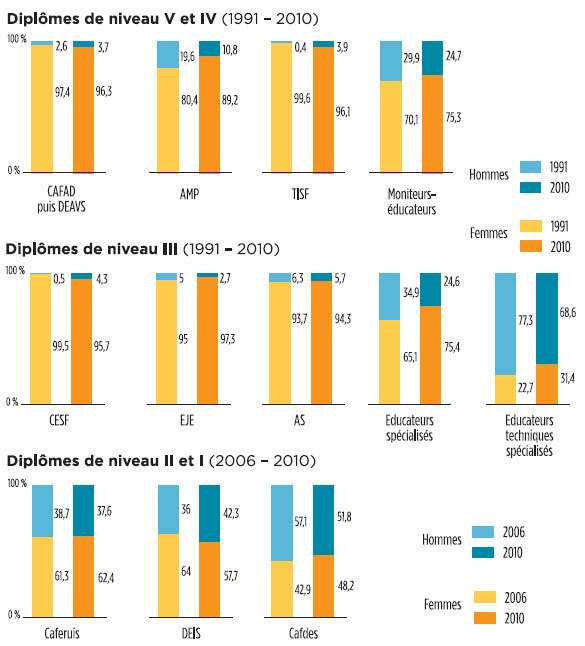

« Quand j’ai fait mes études d’assistant de service social dans les années 1980, nous étions cinq hommes pour une promotion de 30 étudiants, maintenant c’est plutôt trois hommes sur 60 inscrits », fait observer Michel Gasque. « Je ne pensais pas, alors, qu’on irait vers une régression », ajoute le responsable de la filière « assistant de service social » à l’Institut régional de formation sanitaire et sociale de Tours. De fait, on assiste à une diminution de la proportion d’hommes parmi les titulaires de ce diplôme, passée de 7,4 % en 1983 à 5,7 % en 2010. La formation d’assistant de service social n’est pas la seule à s’être f

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonnerDéjà Abonné ?