La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, depuis un peu plus de 1 an, plusieurs décisions concernant la convention collective nationale (CCN) des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. L’une d’elles, relative à l’octroi des avantages catégoriels, applique aux salariés et employeurs relevant de cette convention collective un principe qui vaut dans n’importe quel secteur professionnel. D’autres, en revanche, donnent une interprétation de certaines dispositions de la convention collective, notamment celles sur l’indemnité de sujétions spécifiques des cadres (article 12-2 de l’annexe 6), sur la prime pour anomalie dans le rythme de travail (article 14 de l’annexe 10) et sur les contreparties au travail d’un jour férié en cas d’annualisation du temps de travail (article 23 bis). Enfin, le dernier arrêt que nous avons retenu aborde la question du régime d’équivalence mis en place par la convention collective du 15 mars 1966 pour la rémunération des heures passées par les éducateurs en chambre de veille. Un sujet qui a donné lieu, ces dernières années, à une jurisprudence abondante et qui est revenu en mars dernier de façon assez surprenante devant la Cour de cassation dans la mesure où, cette fois-ci, certains professionnels contestaient l’application d’un régime d’équivalence plus favorable que celui prévu par la convention collective, un régime de faveur qui, selon eux, revenait, de la part de leur employeur, à reconnaître qu’ils devaient être payés intégralement pour chaque heure de permanence de nuit.

Dans une décision du 30 mai 2012, la Cour de cassation a jugé que la différence de traitement opérée par la convention collective nationale du 15 mars 1966 entre les cadres et les non-cadres en matière de préavis et d’indemnités de licenciement doit être justifiée par les spécificités de chacune de ces deux catégories professionnelles (Cass. soc., 30 mai 2012, requête n° 11-11.092) (1).

Les faits sont les suivants : engagée le 11 mars 1996 par l’Association narbonnaise pour le soutien, l’épanouissement et l’insertion (Anséi) en qualité d’infirmière, une salariée a été licenciée en mars 2008. Elle a alors saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement d’un rappel d’indemnités de préavis et de licenciement. Selon elle, en effet, aucune raison objective et pertinente ne justifie la rupture du principe d’égalité entre elle et les cadres qui, aux termes de la convention collective, bénéficient d’un préavis de 4 mois – alors qu’en sa qualité de non-cadre elle n’a bénéficié que d’un préavis de 2 mois –, ainsi que d’un calcul de l’indemnité de licenciement plus avantageux que celui qui lui a été appliqué. L’employeur, lui, justifiait la différence de traitement entre les cadres et les non-cadres par le fait que, en l’état du marché de l’emploi, le nombre de demandeurs d’emploi non cadres est supérieur à celui des demandeurs d’emploi cadres de sorte que l’employeur met plus de temps à trouver un successeur cadre qu’un salarié non cadre. Il arguait également qu’une infirmière pouvant exercer une activité en libéral ou non a plus de chance de trouver un emploi qu’un salarié cadre. Des arguments rejetés par la cour d’appel de Montpellier qui, dans un arrêt du 24 novembre 2010, a donné raison à la salariée et condamné l’employeur à payer à cette dernière diverses indemnités. « En l’espèce, a considéré la cour d’appel, force est de constater qu’il ne résulte nullement des dispositions de la convention collective considérée que les partenaires sociaux qui l’ont négociée aient justifié objectivement de la différence qui est faite d’une catégorie à l’autre dans l’octroi des avantages consentis en cas de licenciement d’un salarié. » Par ailleurs, poursuit la cour, « la circonstance, invoquée de manière générale par l’employeur, selon laquelle en l’état du marché de l’emploi, le nombre de demandeurs d’emploi non cadres est supérieur à celui des demandeurs d’emploi cadres de sorte que l’employeur met plus de temps à trouver un successeur cadre qu’un salarié non cadre, ne peut être retenue comme un élément objectif justifiant, en l’espèce, une telle différence de traitement, d’autant que l’état du marché de l’emploi est fluctuant ». Elle a en outre estimé « dépourvu de pertinence, pour justifier cette différence de traitement, l’argument non démontré selon lequel une infirmière pouvant exercer une activité en libéral ou non a plus de chance de trouver un emploi qu’un salarié cadre, étant observé que rien n’établit que ce salarié cadre ne pourra jamais exercer une activité en libéral ». L’association s’est alors pourvue en cassation et, cette fois-ci, a obtenu gain de cause.

La chambre sociale de la Cour de cassation commence par réaffirmer le principe – énoncé par elle déjà depuis plusieurs années – selon lequel « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement, résultant d’un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ». Puis énonce que, « en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement résultant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 entre les cadres et les non-cadres en matière de durée du préavis et d’indemnité de licenciement n’avait pas pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles distinctes, définies par la convention collective, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt d’appel sur ce point et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Nîmes pour qu’elle recherche si la différence de traitement est bien justifiée.

Après avoir, dans un arrêt du 1er juillet 2009 (2), jugé que la seule différence de catégorie professionnelle ne pouvait en soi justifier une différence de traitement résultant d’un accord collectif – ce qui avait provoqué un vif émoi chez les organisations patronales –, la Cour de cassation a ensuite beaucoup assoupli sa position dans deux arrêts du 8 juin 2011 (3) où elle énonce que « repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ». Depuis, dans les affaires qui lui ont été soumises (4), la Cour de cassation n’a pas remis en cause les avantages catégoriels. Ce qui ne veut pas dire qu’elle ne le fera pas si elle considère que la différence de traitement entre salariés qui découle de ces avantages n’est pas justifiée.

Pour percevoir l’indemnité de sujétions spécifiques prévue par l’avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective du 15 mars 1966 – dit avenant « cadres », devenu ensuite l’annexe 6 de la CCN –, le cadre doit avoir une mission de responsabilité, ce qui n’est pas le cas d’un psychologue. Ainsi en a décidé la Cour de cassation le 22 juin 2011 (Cass. soc., 22 juin 2011, requêtes n° 09-71.770 et suivantes).

Dans cette affaire, 14 psychologues engagés par le Comité mosellan de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes (CMSEA), et classés en cadres de classe 3, ont saisi la juridiction prud’homale pour que leur employeur leur verse l’indemnité de sujétions spécifiques prévue par l’article 12-2 de l’avenant « cadres », ce qu’il refusait de faire considérant que ces salariés ne remplissaient pas les conditions requises. S’ils ont, dans un premier temps, obtenu gain de cause devant le Conseil de prud’hommes, leur demande a en revanche été rejetée par la cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 13 octobre 2009, puis par la Cour de cassation.

Pour mémoire, l’article 12-2 de l’avenant n° 265, entré en vigueur le 1er mai 2001, prévoit que les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l’une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d’une indemnité en raison :

→ du fonctionnement continu avec hébergement de l’établissement ou du service ;

→ du fonctionnement continu sans hébergement de l’établissement ;

→ du fonctionnement semi-continu avec hébergement de l’établissement ;

→ du fonctionnement discontinu avec hébergement de l’établissement ;

→ du nombre de salariés lorsqu’il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés ;

→ des activités économiques de production et de commercialisation ;

→ d’une mission particulière confiée par l’association ou la direction ;

→ de la dispersion géographique des activités ;

→ des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts.

Toujours selon cet article 12-2, les cadres techniques et administratifs de la classe 3 – dont font partie les psychologues – bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu’ils supportent, non liées au fonctionnement de l’établissement ou du service.

Devant la cour d’appel de Metz, l’employeur a fait valoir que, sans contester la classification des requérants dans la catégorie des cadres techniques de classe 3, ceux-ci ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir l’indemnité de sujétions spécifiques dans la mesure où, principalement, ils ne sont pas investis d’une mission de responsabilité au sens de l’article 11-1 de l’avenant « cadres ». Cet article dispose que, pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération : le niveau de qualification, le niveau de responsabilité et le degré d’autonomie dans la décision. Il précise en outre que la notion de « mission de responsabilité » s’entend comme capacité d’initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique.

Les salariés estimaient, au contraire, qu’ils avaient bien une mission de responsabilité au sens de l’article 11-1 de l’avenant dès lors que leurs fonctions consistaient à assurer un travail d’accompagnement et de soutien auprès des jeunes qui leur étaient confiés, dont ils étaient les seuls aptes à apprécier la situation, de façon autonome et sans en référer, et qu’ils se trouvaient seuls responsables du contenu des rapports qu’ils étaient amenés à rédiger dans le cadre des missions judiciaires qui leur étaient confiées, la direction du CMSEA n’ayant aucun pouvoir de modification de ces derniers.

Mais pour la cour d’appel, les salariés n’ont pas réussi à démontrer qu’ils sont « investis dans l’exécution de leurs fonctions d’une mission de responsabilité impliquant une capacité d’initiative, un pouvoir de décision dans le cadre d’une délégation ou un pouvoir hiérarchique ». « Si la mission du psychologue est de promouvoir l’autonomie de la personnalité et que celle du CMSEA est une mission éducative, il n’en demeure pas moins, estime la juridiction, que l’exécution des tâches inhérentes aux fonctions de psychologue dans l’exécution de sa mission de promotion de l’autonomie de la personnalité des usagers du CMSEA participe à l’activité et à l’atteinte de l’objectif de ce dernier, et que la différenciation de la mission du psychologue et de celle du CMSEA telle que la caractérisent les demandeurs ne justifie nullement que, pour remplir leur mission, ils se trouvent investis d’une capacité d’initiative ou d’un pouvoir de décision dans le cadre d’une délégation confiée par l’employeur ou d’un pouvoir hiérarchique. » Selon la cour, l’exécution de « missions judiciaires » ne constitue pas davantage une mission de responsabilité au sens conventionnel de l’avenant n° 265. « En effet, explique-t-elle, l’établissement de rapports psychologiques relatifs à l’état de patients, destinés à l’autorité judiciaire et exécutés dans le cadre de l’activité et de la mission du CMSEA, est constitutif de tâches qui ne confèrent pas au psychologue une responsabilité caractérisée par une capacité d’initiative ou un pouvoir de décision s’inscrivant dans le cadre d’une délégation de l’employeur, ni par l’exercice d’un pouvoir hiérarchique. »

Devant la Cour de cassation, les requérants ont une nouvelle fois exposé leurs arguments, mettant en avant le fait que « la classification d’un salarié comme cadre technique et administratif de la classe 3 de la convention collective implique nécessairement l’accomplissement par ce dernier d’une mission de responsabilité au sens des articles 11-1 et 12-2 de l’avenant n° 265 ». Mais sans parvenir à convaincre les Hauts Magistrats. Ces derniers posent le principe que le bénéfice de l’indemnité de sujétions spécifiques est réservé, en vertu de l’article 12-2 de l’avenant n° 265, au cadre de classe 3 qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l’accomplissement de ses fonctions, exerce également une mission de responsabilité au sens de l’article 11-1 de cet avenant. Or, en l’espèce, les salariés n’ayant pas réussi à démontrer devant les juridictions du fond qu’ils assumaient une telle mission, la Cour de cassation – qui ne juge qu’en droit et pas en faits – a considéré que la cour d’appel les avait déboutés de leur demande à juste titre. Une solution que la Cour de cassation a réaffirmé, le 18 janvier 2012, dans une affaire concernant 7 autres psychologues (5).

Les 14 requérants ont aussi fait valoir que les psychologues en poste avant l’entrée en vigueur de l’avenant « cadres » – soit avant le 1er mai 2001 – bénéficiaient d’une indemnité de responsabilité que l’indemnité de sujétions spécifiques n’avait fait, selon eux, que remplacer. Un argument rejeté par la cour d’appel de Metz. Selon elle, aucune disposition conventionnelle ne prévoit une correspondance entre l’indemnité spéciale de sujétion applicable avant l’entrée en vigueur de l’avenant n° 265 et la nouvelle indemnité de sujétions spécifiques « de nature à faire bénéficier automatiquement les cadres anciennement bénéficiaires de l’indemnité de sujétion spéciale […] du statut de “cadres ayant des missions de responsabilité” ». « En réalité, poursuit-elle, la nouvelle grille salariale indiciaire des cadres, consécutive à l’avenant 265, a pris en compte […] l’indemnité de sujétion spéciale [et a] institué corrélativement un nouveau régime indemnitaire de sujétion particulière dont les conditions de mise en œuvre sont différentes du système indemnitaire précédent. » Un raisonnement validé par la Cour de cassation pour qui la cour d’appel a eu raison de débouter les psychologues de leur demande, « peu important leur perception jusqu’au 1er mai 2001 d’une indemnité de sujétion spéciale ».

Pour le bénéfice de la majoration mensuelle de classement prévue à l’article 14 de l’annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966, l’irrégularité des repos hebdomadaires doit s’apprécier par semaine et non par quatorzaine, a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2012 (Cass. soc., 25 janvier 2012, requête n° 10-28.342 et 10-28.343).

La Haute Juridiction avait été saisie par deux salariées de l’Association familiale des parents et amis de personnes handicapées mentales des vallées de l’Arve et du Foron qui réclamaient à leur employeur le paiement de la prime prévue par l’article 14 de l’annexe 10 pour les personnels dont l’horaire habituel comporte une anomalie dans le rythme de travail.

Après avoir gagné devant le Conseil de prud’hommes, les deux requérantes ont, le 28 octobre 2010, été déboutées par la cour d’appel de Chambéry qui, pour statuer, a fait une lecture combinée de l’article 14 de l’annexe 10 et de l’article 20-8 des dispositions permanentes de la convention collective :

→ l’article 14 de l’annexe 10 prévoit que les personnels de soins et d’animation dont l’horaire habituel comporte une astreinte de nuit ou une anomalie dans le rythme de travail bénéficient d’une majoration mensuelle de leur classement (ou prime). Et précise qu’est considérée comme anomalie dans le rythme de travail toute répartition irrégulière du temps journalier travaillé dans le cadre de la semaine ou de la quatorzaine de travail ;

→ l’article 20-8, relatif quant à lui à la programmation des horaires de travail des personnels soignants et éducatifs, définit l’anomalie de rythme de travail comme un horaire comprenant les deux sujétions suivantes :

– des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit,

– des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

Ces deux articles, qui portent sur des dispositifs différents, donne donc chacun une définition de l’anomalie dans le rythme de travail.

Selon les requérantes, leur rythme de travail comportait bien une anomalie au sens de l’article 14 de l’annexe 10 dans la mesure où il était planifié sur deux semaines et que, dans ce cadre, il leur était accordé les repos hebdomadaires suivants : le jeudi et le dimanche en semaine 1, et le lundi et le samedi en semaine 2.

Mais pour la cour d’appel, il ressort de la combinaison des deux articles que :

→ l’existence d’une anomalie dans le rythme de travail peut s’apprécier dans le cadre d’une quatorzaine de travail, si le rythme de travail d’un salarié est organisé selon cette fréquence, habituelle dans le secteur d’activité concerné ;

→ en conséquence, la deuxième des conditions cumulatives énoncée par l’article 20-8 de la convention peut être lue comme suit : des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ou les quatorzaines ;

→ les salariées dont le temps de travail est planifié sur 2 semaines se voyant dans ce cadre accorder toujours les mêmes repos hebdomadaires, il manque une condition leur permettant d’ouvrir droit à paiement de la prime.

Une interprétation rejetée par la Cour de cassation, qui donne donc raison aux salariées. Pour la Haute Juridiction, il résulte de l’application combinée de l’article 14 de l’annexe 10 et de l’article 20-8 « que l’anomalie dans le rythme de travail se définit comme une répartition irrégulière du temps journalier travaillé comprenant à la fois des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines ». Par conséquent, l’irrégularité des repos hebdomadaires ne peut s’apprécier que par semaine, et non par quartozaine comme l’avait jugé la cour d’appel.

En cas d’annualisation du temps de travail, le salarié qui travaille un jour férié a droit à un congé supplémentaire d’une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée. Telle est la solution adoptée le 21 mars 2012 par la Cour de cassation qui s’est penchée sur l’interprétation à donner à l’article 23 bis de la convention collective du 15 mars 1966 (Cass. soc., 21 mars 2012, requêtes n° 10-23.841 à 10-23.856 et n° 10-25.973).

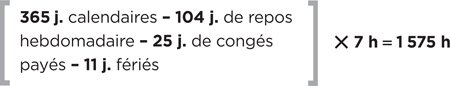

Dans cette affaire, 16 salariés de l’Association du Rhône pour l’hygiène mentale ont réclamé à leur employeur des rappels de salaire au titre de la récupération des jours fériés travaillés ainsi que des dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au repos compensateur. Cette association, qui exerce une activité d’accueil en foyers de personnes handicapées et fonctionne en continu tous les jours de l’année, 24 heures sur 24, pratique une annualisation du temps de travail des salariés intégrant 11 jours fériés annuels selon la formule suivante :

La répartition de la durée collective annuelle de travail y est en conséquence programmée sans tenir compte des jours fériés.

Se référant à l’article 23 bis de la convention collective – qui énonce que, en cas de modulation ou d’annualisation du temps de travail, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d’un repos d’égale durée –, les requérants soutiennent qu’ils ont droit à un repos compensateur distinct des 11 jours fériés décomptés au titre de l’annualisation du temps de travail. L’association employeur, elle, estime que le repos d’égale durée prévu par l’article 23 bis étant intégré dans la programmation initiale du temps de travail, ils ont bien bénéficié d’un tel repos.

Dans un arrêt du 25 juin 2010, la cour d’appel de Lyon donne raison à cette dernière au motif que :

→ aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit d’inclure un ou plusieurs jours fériés dans le programme d’annualisation initiale, ce qu’a fait l’employeur en répartissant la durée collective annuelle de travail sans tenir compte de tels jours et en demandant ainsi à des salariés de travailler au cours de ceux-ci ;

→ l’article 23 bis de la convention collective n’a ni pour effet d’affecter les heures de travail accomplies un jour férié d’un coefficient de majoration pour le calcul en fin de période annuelle du nombre des heures de travail effectuées, ni d’accorder au salarié un repos supplémentaire quand il travaille un jour férié, mais seulement de le faire bénéficier d’un repos d’égale durée au temps travaillé, dont il est tenu compte dans le calcul de l’annualisation ;

→ les jours fériés travaillés par les salariés n’ont donc pas entraîné pour eux de dépassement du plafond annuel d’heures de travail prévu par l’annualisation. Selon la cour d’appel, pour ces salariés, ces jours fériés ouvrés ont en effet remplacé des jours ouvrables pendant lesquels les autres salariés ont travaillé tandis qu’eux étaient au repos (6).

Mais, pour la Cour de cassation, « le travail un jour férié légal ouvrait droit pour le salarié à un congé supplémentaire d’une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée ». Les Hauts Magistrats ont donc cassé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il dit que chaque salarié a bénéficié d’un repos d’égale durée au sens de l’article 23 bis de la convention collective du 15 mars 1966.

Le fait qu’une association relevant de la convention collective du 15 mars 1966 applique, pour calculer la rémunération des éducateurs effectuant régulièrement des permanences de nuit en chambre de veille, un régime d’équivalence plus favorable que celui prévu par les dispositions conventionnelles et réglementaires ne constitue pas une reconnaissance de sa part que ces salariés n’étaient en fait soumis à aucun régime d’équivalence et qu’il fallait donc les payer intégralement pour chacune des heures ainsi effectuées. C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 2012 (Cass. soc. 7 mars 2012, requête n° 09-71.744).

L’histoire est la suivante : quatre éducateurs et éducateurs spécialisés employés par une association effectuent régulièrement des permanences de nuit en chambre de veille, de 21 heures à 6 heures du matin. Leur employeur les paie 7 heures de travail pour 9 heures de permanence. Un régime d’équivalence plus favorable, donc, que celui fixé à l’article 11 de l’annexe 3 de la convention collective. Ce dernier prévoit en effet que les 9 premières heures de permanence nocturne sont assimilées à 3 heures de travail éducatif, puis que chacune des 3 heures suivantes est assimilée à une demi-heure de travail éducatif. Une faveur qui n’a toutefois pas suffi aux salariés. Ils ont ainsi contesté le régime d’équivalence qui leur était appliqué et réclamé à l’association le paiement intégral de chacune des heures passées en chambre de veille. Face au refus de celle-ci, ils ont saisi le Conseil de prud’hommes d’Avignon qui, dans un jugement du 6 janvier 2009, a fait droit à leur demande. Un jugement infirmé par la Cour de cassation qui donne raison à l’association employeur.

Pour justifier leur décision, les juges prud’homaux considèrent, tout d’abord, que les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 sont contraires à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes – devenue depuis la Cour de justice de l’Union européenne – dans la mesure où cette dernière, dans son arrêt « Dellas » du 1er décembre 2005 (7), affirme que la directive européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s’oppose au système de droit français d’équivalence mis en place dans certains établissements sociaux et médico-sociaux et exige que les heures de présence en chambre de veille soient comptabilisées intégralement en tant qu’heures de travail. Une interprétation repoussée par la Cour de cassation qui rappelle que la jurisprudence européenne « Dellas » ne s’applique pas à la rémunération des travailleurs mais concerne le respect des durées maximales de travail : « si l’intégralité des heures accomplies par le salarié, lorsqu’un régime d’équivalence est applicable en vertu d’une convention collective, doivent être prise en compte pour vérifier, au regard du droit au repos, si les durées maximales de travail ne sont pas atteintes », ainsi que l’a énoncé l’arrêt « Dellas », « il ressort tant de la finalité que du libellé de ses dispositions que la directive européenne […] du 23 novembre 1993, comme la directive […] du 4 novembre 2003 [qui l’a modifiée], ne trouvent pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs ».

Second argument avancé par le Conseil de prud’hommes pour accepter la demande des salariés : l’association a, en allant au-delà des dispositions de la convention collective en matière de rémunération des éducateurs effectuant des heures de permanence de nuit, reconnu par là même le bien fondé des demandes de ses salariés d’être payés pour chacune des heures ainsi passées en chambre de veille. Là encore, la Cour de cassation rejette cette motivation : l’avantage ainsi accordé « ne pouvait pas, selon elle, constituer la reconnaissance par l’employeur de ce que les salariés n’étaient soumis à aucun régime d’équivalence » et devaient donc être payés intégralement.

Avantages catégoriels. Toute différence de traitement opérée entre les cadres et les non-cadres doit être justifiée, c’est-à-dire qu’elle doit avoir pour objectif de prendre en compte les spécificités de la situation de chacune de ces deux catégories professionnelles. La seule appartenance à l’une de ces deux catégories ne peut, en elle-même, justifier une différence de traitement.

Indemnité de sujétions spécifiques. Pour percevoir l’indemnité de sujétions spécifiques prévue par l’avenant « cadres » du 21 avril 1999, le cadre doit avoir une mission de responsabilité, ce qui n’est pas le cas d’un psychologue.

Prime pour anomalie dans le rythme de travail. Pour le bénéfice de la prime pour anomalie dans le rythme de travail, prévue à l’article 14 de l’annexe 10, l’irrégularité des repos hebdomadaires s’apprécie par semaine et pas par quatorzaine.

Annualisation et jour férié. En cas d’annualisation du temps de travail, le salarié qui travaille un jour férié a droit à un congé supplémentaire d’une durée équivalente au nombre d’heures effectuées au cours de cette journée.

Heures d’équivalence. L’application, pour la rémunération des éducateurs effectuant des permanences de nuit, d’un régime d’équivalence plus favorable que celui prévu par la convention collective ne vaut pas reconnaissance de la part de l’employeur que ces salariés devaient être payés intégralement pour chacune des heures ainsi passées en chambre de veille.

Dans une décision du 14 novembre 2012, la Cour de cassation a eu à statuer sur la désignation de délégués syndicaux dans des établissements relevant de la convention collective du 15 mars 1966 (Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-25.433).

Elle rappelle tout d’abord que l’article 8 de la convention collective permet de déroger à la condition d’effectifs pour la désignation d’un délégué syndical. Selon cette disposition, en effet, un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance, ce qui induit que leur effectif peut être inférieur à 50 salariés. Une règle donc plus favorable que le code du travail.

Toutefois, poursuit la Cour de cassation, si la convention collective du 15 mars 1966 autorise la désignation de délégués syndicaux sur un périmètre plus restreint que celui du comité d’établissement ou d’entreprise (50 salariés), une telle désignation suppose que le périmètre de désignation constitue un établissement distinct. En l’absence de précision de la convention, un établissement distinct doit s’entendre, poursuit la Haute Juridiction, d’un regroupement, sous la direction d’un représentant de l’employeur, d’une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Et peu importe que le représentant de l’employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, des délégués syndicaux avaient été désignés sur trois « sites » qui, selon l’association gestionnaire, ne constituaient pas des établissements distincts mais de simples sites intégrés dans des établissements plus vastes. Le tribunal d’instance, saisi par l’association gestionnaire qui contestait cette désignation, a validé cette dernière. Mais la Cour de cassation a considéré qu’il n’avait pas donné de base légale à sa décision car il n’avait pas recherché si les trois sites sur lesquels avaient été désignés les délégués syndicaux constituaient bien des établissements distincts.

(1) Les arrêts présentés dans ce dossier sont disponibles sur

(2) Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 07-42.675, disp. sur

(3) Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-11.933 et n° 10-13.663, disp. sur

(4) Voir notamment Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-12.043, n° 11-30.034 à 11-30.066, n° 10-28.670 et n° 11-11.307, disp. sur

(5) Cass. soc., 18 janvier 2012, n° 10-21.180 à 10-21.183 et n° 10-21.187 à 10-21.189.

(6) Les jours ouvrables sont constitués de tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire (habituellement le dimanche) et les jours fériés légaux qui sont en général non travaillés dans l’entreprise. Les jours ouvrés, contrairement aux jours ouvrables, sont synonymes de jours normalement travaillés dans l’entreprise.

(7) Sur l’arrêt « Dellas », voir ASH n° 2433 du 9-12-05, p. 9.